Personalcontrolling: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 12: | Zeile 12: | ||

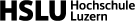

[[Datei:Übersicht Instrumente Personalcontrolling.PNG|miniatur|600px|Abb. 1: Übersicht Instrumente Personalcontrolling (In Anlehnung an Zdrowomyslaw, 2007, S. 155)]] | [[Datei:Übersicht Instrumente Personalcontrolling.PNG|miniatur|600px|Abb. 1: Übersicht Instrumente Personalcontrolling (In Anlehnung an Zdrowomyslaw, 2007, S. 155)]] | ||

Im Bereich des Personalcontrollings gibt es keine fix definierte Anzahl Instrumente. Je nach Unternehmen können sich diese markant unterscheiden. Folglich unterscheiden sich die Instru-mente auch je nach Literaturquelle. Zdrowomyslaw (2007) beispielsweise beschreibt in seinem Buch eine Vielzahl verschiedener Instrumente (S. 155 – 241) während sich Gmür und Peterhoff (2007) auf einige wenige beschränken (S. 243 – 253). Die nebenstehende Abbildung 1 zeigt die von Zdrowomyslaw aufgeführten Instrumente. Die Abbildung gibt einen Überblick darüber, welche Instrumente im Personalcontrolling angewendet werden können. In den nachfolgenden Abschnitten wird auf einige ausgewählte Instrumente im Detail eingegangen. Diese entsprechen einer Auswahl der Instrumente, welche im Moment in der Praxis am häufigsten zur Anwendung kommen (Heinze, 2007, S. 817) | Im Bereich des Personalcontrollings gibt es keine fix definierte Anzahl Instrumente. Je nach Unternehmen können sich diese markant unterscheiden. Folglich unterscheiden sich die Instru-mente auch je nach Literaturquelle. Zdrowomyslaw (2007) beispielsweise beschreibt in seinem Buch eine Vielzahl verschiedener Instrumente (S. 155 – 241) während sich Gmür und Peterhoff (2007) auf einige wenige beschränken (S. 243 – 253). Die nebenstehende Abbildung 1 zeigt die von Zdrowomyslaw aufgeführten Instrumente. Die Abbildung gibt einen Überblick darüber, welche Instrumente im Personalcontrolling angewendet werden können. In den nachfolgenden Abschnitten wird auf einige ausgewählte Instrumente im Detail eingegangen. Diese entsprechen einer Auswahl der Instrumente, welche im Moment in der Praxis am häufigsten zur Anwendung kommen (Heinze, 2007, S. 817) | ||

===Personalrisikomanagement=== | ===Personalrisikomanagement=== | ||

Ein Personalrisikomanagement benötigt das Personalcontrolling, um mögliche zukünftige Risi-ken abzusichern. Das Humankapital bekommt einen immer grösseren Stellenwert und sollte ei-nem Risikomanagement unterzogen werden (Heinze, 2007, S. 813-814). Die vier klassischen Risikofelder im Personalmanagement sind das Austrittsrisiko, das Engpassrisiko, das Anpas-sungsrisiko und das Demotivationsrisiko (DGFP, 2013, S. 197). | |||

===Kennzahlen=== | ===Kennzahlen=== | ||

Die Kennzahlen müssen anhand der Ziele des Unternehmens ausgewählt werden (Schulte, 2002, S. 133-217). Das Personalkennzahlensystem stellt ein besonders informatives Instrument dar, da Kennzahlen quantitativ mess- und erfassbar sind. Damit die gewonnenen Zahlen auch angemes-sen interpretiert und ausgewertet werden können, sind Vergleichszahlen nötig. Dafür eignen sich zum Beispiel interne oder externe Benchmarks, Abweichungsanalysen sowie Zeitreihen. Die verschiedenen Kennzahlen müssen untereinander in eine Beziehung gesetzt werden damit es ein gesamtes Personalkennzahlensystem ergibt, welches dann als Informations- und Steuerungs-instrument genutzt werden kann (Heinze, 2007, S. 807-809). Es gibt eine grosse Anzahl von möglichen Kennzahlen, welche in Bezug auf das Personalcontrolling Anwendung finden. Dabei ist es wichtig, dass die Kennzahlen je nach Unternehmen spezifisch ausgewählt werden (Schulte, 2011, S. 172). | |||

===Balanced Scorecard=== | ===Balanced Scorecard=== | ||

Damit die Balanced Scorecard im Personalbereich zur Anwendung kommen kann, benötigt das Unternehmen eine entsprechende Personalstrategie. Die Balanced Scorecard wird für die An-wendung im Personalbereich leicht modifiziert. Anstelle der üblichen Perspektiven Finanzen, Kunden, interne Prozesse sowie Lernen und Wachstum werden im Personalbereich die Perspek-tiven Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiter, Qualität und Lernen & Wissen verwendet (Schulte, 2011, S. 123-124, S. 126, S. 131). Eine Verknüpfung der BSC mit einem [[Anreizsystem]] für die Mitarbei-tenden ist möglich (Heinze, 2007, S. 815). | |||

===Leistungs- und Potenzialbeurteilung=== | ===Leistungs- und Potenzialbeurteilung=== | ||

Die Leistungsbeurteilung misst die vergangenheits- oder gegenwartsbezogene Wertschöpfung eines einzelnen Mitarbeiters. Das Personalcontrolling nutzt diese Daten für die Personaleinsatz- und Personalentwicklungsplanung sowie für ein erfolgsorientiertes Vergütungssystem (Heinze, 2007, S. 810). Eine Augestaltung in Form eines Management by Objectives ist denkbar (Jung, 2014, S. 542). Die Potenzialbeurteilung ist hingegen zukunftsorientiert und soll anhand subjek-tiver Einschätzungen noch nicht bewiesene Befähigungen von Mitarbeitern prognostizieren. Die-ses Instrument ist vor allem für die Personalplanung und –entwicklung hilfreich (Heinze, 2007, S. 810-811). | |||

===Mitarbeiterbefragungen=== | ===Mitarbeiterbefragungen=== | ||

Eine Mitarbeiterbefragung liefert Aufschluss über das Empfinden der Mitarbeitenden beispiels-weise in Bezug auf die Arbeitszufriedenheit, den Managementstil, den Führungsstil. Im Mittel-punkt solcher Befragungen stehen die weichen Faktoren. Eine Mitarbeiterbefragung sollte regel-mässig durchgeführt werden, jedoch nicht zu oft, damit die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden vorhanden ist. Die Entwicklung lässt sich anhand der vergangenen Befragungen aufzeigen (Wunderer & Jaritz, 2006, S. 156-157). | |||

===Personalportfolio=== | ===Personalportfolio=== | ||

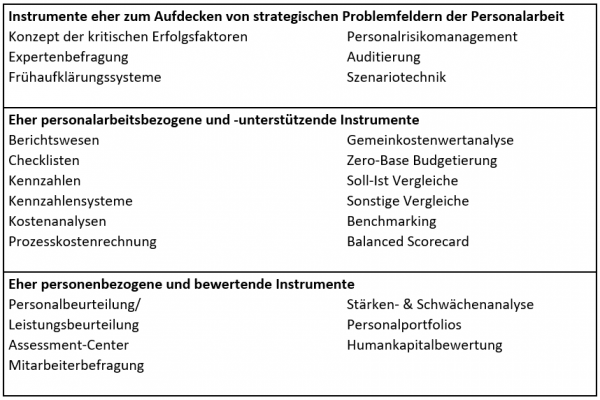

[[Datei:Personalportfolio.PNG|miniatur|450px|Abb. 2: Portfoliomodell nach Odiorne (In Anlehnung an Singer, 2010, S. 65)]] | [[Datei:Personalportfolio.PNG|miniatur|450px|Abb. 2: Portfoliomodell nach Odiorne (In Anlehnung an Singer, 2010, S. 65)]] | ||

Mittels dem Mitarbeiterportfolio werden die Leistungsfähigkeit und das zukünftige Potenzial der Mitarbeitenden miteinander kombiniert. Wie die Abbildung 2 zeigt, werden die Mitarbeitenden innerhalb des Portfolios in Stars, Arbeitstiere, Problemfälle und Leistungsschwache eingeteilt. Dadurch wird ersichtlich, wie ausgewogen die momentane Belegschaft aufgestellt ist. Daraus können, wenn nötig, Massnahmen, wie zum Beispiel der Aufbau neuer Nachwuchskräfte, abge-leitet werden (Jung, 2014, S. 540; Schulte, 2011, S. 122). | |||

===Humankapitalbewertung=== | ===Humankapitalbewertung=== | ||

Version vom 18. November 2016, 11:29 Uhr

Die zentrale Frage im Personalcontrolling ist, wie die Ressource Humankapital in einem Unter-nehmen optimal und effizient eingesetzt werden kann. Somit handelt es sich beim Personalcon-trolling um eine Querschnittsfunktion zwischen dem Personalmanagement und dem Unterneh-menscontrolling. Das Ziel ist es ein optimales Verhältnis zwischen den Personalkosten und den Personalleistungen in Bezug auf die Faktoren Preis, Menge, Zeit und Qualität zu finden. Die Grundlage für die Entscheidungen im Personalcontrolling bilden vorwiegend qualitative und quantitative Kennzahlen (Heinze, 2007, S. 802).

Ziele und Aufgabenfelder des Personalcontrollings

Das Personalcontrolling ist in das Steuerungsinstrumentarium des Gesamtunternehmens einge-bunden (Boden, 2009, S. 306). Daraus lassen sich mögliche Kernziele beziehungsweise die Kernfunktionen des Personalcontrollings ableiten:

- Das Personalcontrolling soll zunächst die Koordination der Aufgaben innerhalb der Perso-nalabteilung übernehmen. Insbesondere im Bereich der Personalplanung gilt es die Sachver-halte und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Planungen in den Bereichen Personalbe-darf, Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalfreisetzung und Personalentwicklung effizient und zielgerichtet zu gestalten (Küpper, Friedl, Hofmann, Hofmann & Pedell, 2013, S. 607-609). Dabei arbeitet das Personalcontrolling im quantitativen Bereich insbesondere mit Kosten- und Wirtschaftlichkeitsgrössen sowie im qualitativen Bereich mit Strukturen, Verhaltensmustern oder Prozessen (Jung, 2014, S. 541).

- Neben Aktivitäten innerhalb der Personalabteilung kommt dem Personalcontrolling die wichtige Aufgabe zu, die Personalabteilung mit anderen dezentralen Funktionsbereichen sowie mit der Gesamtunternehmung zu verknüpfen. Dabei geht es nicht einzig darum, bei der Personalarbeit die Ziele der anderen Einheiten sowie der Gesamtunternehmung anzu-streben, sondern es soll auch für eine ausreichende Beachtung des Personals bei der Pla-nung gesorgt werden.

- Im Weiteren ist das Personalcontrolling auch im Bereich der Personalstrategie aktiv. Dazu gehört auch, die strategischen Auswirkungen von personalwirtschaftlichen Entscheidungen zu analysieren. Dies bezieht mit ein, dass frühzeitig eine Veränderung in der Umwelt im Personalbereich erkannt und entsprechend darauf reagiert wird.

- Die Ausrichtung an den Unternehmenszielen hat auch zur Folge, dass das Personalcontrol-ling die Personalarbeit zu bewerten hat. Es geht darum, dass der Beitrag der Personalarbeit zur Erreichung der Unternehmensziele ermittelt wird (Küpper et al., 2013, S. 607-609).

Es wird ersichtlich, dass das Personalcontrolling sowohl eine operative wie auch eine strategi-sche Zielsetzung verfolgt (Jung, 2014, S. 536-541). Personalcontrolling in diesem Sinne ist also deutlich mehr als ein Blick auf vergangene Personalstatistiken. Stattdessen soll das Personalcon-trolling auch zukünftige Aspekte miteinbeziehen. Zentral ist dabei, dass bei Zukunftsprognosen stets angegeben wird, wie wahrscheinlich und genau die Prognose ist (Lisges & Schübbe, 2009, S. 14). Eine Anwendung der Sensitivitätsanalyse oder der Szenarioanalyse ist denkbar. Die Zu-kunftsbetrachtung erlaubt es dem Personalcontrolling, die Risiken zu überwachen. Beispielsweise kann das Austrittsrisiko von unzufriedenen Arbeitnehmenden im Auge behalten werden (Zie-genbein, 2012, S. 406). Solche Zukunftsbetrachtungen ermöglichen einen Beitrag zur Sicherung des langfristigen Unternehmenserfolges zu leisten (Baier, 2008, S. 503).

Instrumente des Personalcontrollings

Im Bereich des Personalcontrollings gibt es keine fix definierte Anzahl Instrumente. Je nach Unternehmen können sich diese markant unterscheiden. Folglich unterscheiden sich die Instru-mente auch je nach Literaturquelle. Zdrowomyslaw (2007) beispielsweise beschreibt in seinem Buch eine Vielzahl verschiedener Instrumente (S. 155 – 241) während sich Gmür und Peterhoff (2007) auf einige wenige beschränken (S. 243 – 253). Die nebenstehende Abbildung 1 zeigt die von Zdrowomyslaw aufgeführten Instrumente. Die Abbildung gibt einen Überblick darüber, welche Instrumente im Personalcontrolling angewendet werden können. In den nachfolgenden Abschnitten wird auf einige ausgewählte Instrumente im Detail eingegangen. Diese entsprechen einer Auswahl der Instrumente, welche im Moment in der Praxis am häufigsten zur Anwendung kommen (Heinze, 2007, S. 817)

Personalrisikomanagement

Ein Personalrisikomanagement benötigt das Personalcontrolling, um mögliche zukünftige Risi-ken abzusichern. Das Humankapital bekommt einen immer grösseren Stellenwert und sollte ei-nem Risikomanagement unterzogen werden (Heinze, 2007, S. 813-814). Die vier klassischen Risikofelder im Personalmanagement sind das Austrittsrisiko, das Engpassrisiko, das Anpas-sungsrisiko und das Demotivationsrisiko (DGFP, 2013, S. 197).

Kennzahlen

Die Kennzahlen müssen anhand der Ziele des Unternehmens ausgewählt werden (Schulte, 2002, S. 133-217). Das Personalkennzahlensystem stellt ein besonders informatives Instrument dar, da Kennzahlen quantitativ mess- und erfassbar sind. Damit die gewonnenen Zahlen auch angemes-sen interpretiert und ausgewertet werden können, sind Vergleichszahlen nötig. Dafür eignen sich zum Beispiel interne oder externe Benchmarks, Abweichungsanalysen sowie Zeitreihen. Die verschiedenen Kennzahlen müssen untereinander in eine Beziehung gesetzt werden damit es ein gesamtes Personalkennzahlensystem ergibt, welches dann als Informations- und Steuerungs-instrument genutzt werden kann (Heinze, 2007, S. 807-809). Es gibt eine grosse Anzahl von möglichen Kennzahlen, welche in Bezug auf das Personalcontrolling Anwendung finden. Dabei ist es wichtig, dass die Kennzahlen je nach Unternehmen spezifisch ausgewählt werden (Schulte, 2011, S. 172).

Balanced Scorecard

Damit die Balanced Scorecard im Personalbereich zur Anwendung kommen kann, benötigt das Unternehmen eine entsprechende Personalstrategie. Die Balanced Scorecard wird für die An-wendung im Personalbereich leicht modifiziert. Anstelle der üblichen Perspektiven Finanzen, Kunden, interne Prozesse sowie Lernen und Wachstum werden im Personalbereich die Perspek-tiven Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiter, Qualität und Lernen & Wissen verwendet (Schulte, 2011, S. 123-124, S. 126, S. 131). Eine Verknüpfung der BSC mit einem Anreizsystem für die Mitarbei-tenden ist möglich (Heinze, 2007, S. 815).

Leistungs- und Potenzialbeurteilung

Die Leistungsbeurteilung misst die vergangenheits- oder gegenwartsbezogene Wertschöpfung eines einzelnen Mitarbeiters. Das Personalcontrolling nutzt diese Daten für die Personaleinsatz- und Personalentwicklungsplanung sowie für ein erfolgsorientiertes Vergütungssystem (Heinze, 2007, S. 810). Eine Augestaltung in Form eines Management by Objectives ist denkbar (Jung, 2014, S. 542). Die Potenzialbeurteilung ist hingegen zukunftsorientiert und soll anhand subjek-tiver Einschätzungen noch nicht bewiesene Befähigungen von Mitarbeitern prognostizieren. Die-ses Instrument ist vor allem für die Personalplanung und –entwicklung hilfreich (Heinze, 2007, S. 810-811).

Mitarbeiterbefragungen

Eine Mitarbeiterbefragung liefert Aufschluss über das Empfinden der Mitarbeitenden beispiels-weise in Bezug auf die Arbeitszufriedenheit, den Managementstil, den Führungsstil. Im Mittel-punkt solcher Befragungen stehen die weichen Faktoren. Eine Mitarbeiterbefragung sollte regel-mässig durchgeführt werden, jedoch nicht zu oft, damit die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden vorhanden ist. Die Entwicklung lässt sich anhand der vergangenen Befragungen aufzeigen (Wunderer & Jaritz, 2006, S. 156-157).

Personalportfolio

Mittels dem Mitarbeiterportfolio werden die Leistungsfähigkeit und das zukünftige Potenzial der Mitarbeitenden miteinander kombiniert. Wie die Abbildung 2 zeigt, werden die Mitarbeitenden innerhalb des Portfolios in Stars, Arbeitstiere, Problemfälle und Leistungsschwache eingeteilt. Dadurch wird ersichtlich, wie ausgewogen die momentane Belegschaft aufgestellt ist. Daraus können, wenn nötig, Massnahmen, wie zum Beispiel der Aufbau neuer Nachwuchskräfte, abge-leitet werden (Jung, 2014, S. 540; Schulte, 2011, S. 122).

Humankapitalbewertung

Das Merkmal der Humankapitalbewertung liegt darin, dass das Personal wirtschaftlich bewertet wird. Damit der Wert des Personals möglichst genau erfasst werden kann, wurden eigens Bewertungsver-fahren entwickelt (Pietsch, 2008, S. 179; Gmür & Peterhoff, 2007, S. 243). Analog den finanziellen Kennzahlen aus dem Rechnungswesen soll auch der Personalbereich in Bezug auf Wertschöpfung messbar und vergleichbar gemacht werden. Es ist aber zu beachten, dass die Angaben zu den Kosten und dem Wert der Mitarbeitenden in der Regel nur geschätzt werden können und demnach mit Unsi-cherheiten verbunden sind (Jung, 2014, S. 539; Zdrowomyslaw, 2007, S. 239).

Organisatorische Einordnung in die Unternehmensstruktur

Defizite und Herausforderungen im Personalcontrolling

Lern- und Praxismaterialien

| Aufgaben | Fallstudien |

|---|---|

Quellen

Literaturverzeichnis

- Gmür, M. & Peterhoff, D. (2005). Personalcontrolling. In U. Schäffer & J. Weber (Hrsg.). Bereichscontrolling (S. 233-278). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

- Ossadnik, W. (2009). Controlling (4. Aufl.). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.

Weiterführende Literatur

- Küpper, H.-U., Friedl, G., Hofmann, C., Hofmann, Y. & Pedell, B. (2013). Controlling. Konzeption, Aufgaben, Instrumente (6. Aufl.). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

- Schmeisser, W., Sobierajczyk, P., Zinn, A. & Chomek, M. (2016). Praxishandbuch Personalcontrolling (2. Aufl.). Konstanz: UVK-Verlagsgesellschaft.

- Sure, M. (2009). Moderne Controlling-Instrumente. Bewährte Konzepte für das operative und strategische Controlling. München: Vahlen.

- Tonnesen, C. T. (2002). Die Balanced Scorecard als Konzept für das ganzheitliche Personalcontrolling. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Autoren

Michelle Margadant, Livio Müller, Melanie Odermatt, Matthias Schmid